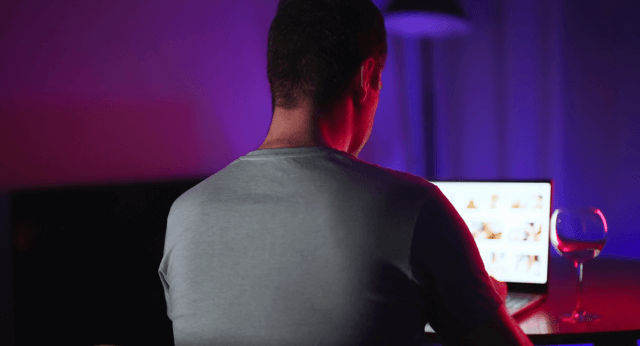

Ados, éducation sexuelle et pornographie

À l’ère numérique d’aujourd’hui, où l’information est facilement accessible du bout des doigts, il est essentiel de répondre à une préoccupation croissante : la façon dont les adolescents considèrent souvent la pornographie, y compris les genres explicites comme la porno anal, comme une forme d’éducation sexuelle.